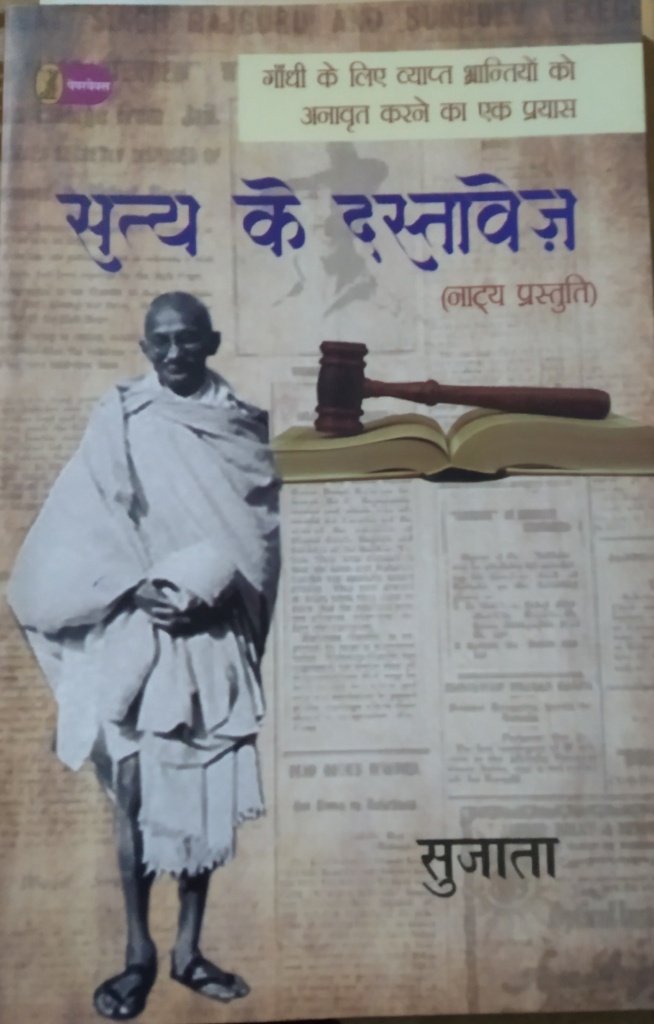

सत्य के दस्तावेज

महात्मा गांधी उन विरले महापुरुषों में है, जिनकी लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। जितना लोकप्रिय वे अपने जमाने में थे , उससे कहीं ज्यादा आज है। विदेशों में आज उनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। लेकिन उनको लेकर कई सवाल, भ्रांतियां भी फैली हुई। इन विवादों, भ्रांतियों को समेटे हुए, उसे तथ्यों की कसौटी पर कसने की कवायद है डॉ. सुजाता चौधरी , जो सुजाता के नाम से लेखन करती हैं, की किताब “सत्य के दस्तावेज”। इस पुस्तक के आठ खण्ड हैं। पूरी किताब न्यायालय, न्यायाधीश, वादी प्रतिवादी के इर्द-गिर्द घूमती है, विवादों, भ्रांतियों को परत – दर – परत खोलती सत्य को उजागर करती है।

पहला आरोप तो यही है कि गांधीजी चाहते तो भगत सिंह की फांसी नहीं होती। यह एक ऐसी भ्रांति है जो विशेषकर युवाओं के मन में बैठ गई है या यूं कहें कि बैठा दी गई है। पहले खंड में इस सवाल पर सविस्तार , सप्रमाण यह सिद्ध करने की कोशिश लेखिका ने की है कि यह आरोप तथ्यहीन, बेबुनियाद है । पुस्तक में सुभाष चंद्र बोस के बयान को उद्धृत किया गया है, जो उनके वांग्मय खंड 2 के पृष्ठ 145 पर अंकित है। जिसमें सुभाष चंद्र बोस कहते हैं कि जैसे ही मुंबई के ट्रेन से हम लोग दिल्ली पहुंचे, महात्मा जी को खबर मिली कि सरकार ने लाहौर षड्यंत्र के सरदार भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी पर चढ़ाने का फैसला कर लिया है। इनको बचाने के लिए महात्मा जी ने अधिक से अधिक कोशिश की थी। इसी प्रकार यह आरोप कि वायसराय ने मदन मोहन मालवीय जी को भगत सिंह को बचाने के लिए कांग्रेस के सभी नेताओं के हस्ताक्षर करवा कर लाने को कहा , इसे गांधी जी ने मना कर दिया। इस तरह के तमाम आरोपों का सिलसिलेवार, तथ्यपरक एवं सटीक विश्लेषण इस पुस्तक में पढ़ने को मिलता है। पुस्तक में यह स्पष्ट किया गया है कि भगत सिंह के फांसी की सजा को खत्म करने के लिए गांधीजी के बारे में जो भ्रांति फैलाई गई है , उसके पीछे अंग्रेज शासक की सोची समझी साजिश थी । जिसका मकसद था गांधी जी को कमजोर करना तथा कांग्रेस में फूट डालने की। अंग्रेज चले गए परन्तु उनके द्वारा फैलाया गया जहर आज भी अपना काम कर रहा है।

दूसरे खंड में इस आरोप पर विस्तार से चर्चा की गई है गांधीजी ने सुभाष चंद्र बोस को कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटाया। इसके पक्ष में यह तर्क दिया जाता है कि गांधी जी ने कहा था कि पट्टाभीसिता रमैया की हार मेरी हार है। पुस्तक में गांधी जी के इस बयान के पीछे का आशय और संदर्भ को रेखांकित करने का प्रयास किया है। उस बयान के पीछे गांधी जी की सोच और उसका वह आशय नहीं है जो आज कल रुढ करने के प्रयास में कुछ लोग लगे हैं।

महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस के बीच सैद्धांतिक मतभेद थे। लेकिन दोनों की एक दूसरे के प्रति सम्मान, प्रेम और अपनत्व था। सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सबसे पहले राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। उन्होंने आजाद हिंद फौज में जो चार ब्रिगेड बनाए थे उसमें एक का नाम महात्मा गांधी बिगड़े रखा था । महात्मा गांधी ने कई स्थानों पर लिखा है कि सुभाष मेरे पुत्र के समान है। आज उसके रास्ते जुदा हो गए हैं, पर मैं उसके लौट आने का इंतजार करूंगा। महात्मा गांधी मानते थे कि मेरे और सुभाष के बीच मतभेद क्षणिक है। परंतु उसके और मेरे बीच में वैमनस्य आ जाए तो मूल्क का नाश हो जाएगा।

सुभाष चंद्र बोस महात्मा गांधी को पवित्रतम एवं महानतम व्यक्ति मानते थे। लेकिन उन्हें लगता था कि क्रूर और शातिर अंग्रेज शासक महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा जैसे अस्त्रों को नहीं समझ सकते । महात्मा गांधी अपने किसी कार्य में गोपनीयता नहीं रखते थे। सुभाष चंद्र बोस की दृष्टि में ऐसी नीति युद्ध में किसी काम की नहीं । सुभाष चंद्र बोस किसी भी साधन से आजादी प्राप्त करना चाहते थे, पर गांधीजी के लिए साधन शुद्धि महत्वपूर्ण था । वे सत्य अहिंसा की कीमत पर आजादी हासिल करने के पक्षधर नहीं थे । यही कारण है कि फ्रांस के प्रसिद्ध लेखक रोमां रोलां , जिनके प्रति सुभाष चंद्र बोस की अपार श्रद्धा थी, गांधी जी को भारत के नहीं, अपितु दुनिया के महापुरुष मानते थे। ऐतिहासिक संदर्भों तथा तथ्यों के माध्यम से लेखिका ने यह साबित करने का प्रयास किया है गांधी और सुभाष को लेकर जो भ्रांति फैलाई गई है , उसमें सच्चाई नहीं है।

गांधी और अंबेडकर में वैचारिक मतभेद थे। अंबेडकर देश की स्वतंत्रता से पहले सामाजिक सुधार चाहते थे। गांधीजी देश की स्वतंत्रता और सामाजिक सुधार दोनों के लिए एक साथ कार्य कर रहे थे । गांधी जी हृदय परिवर्तन में विश्वास करते थे तथा प्रेम , करुणा , सत्य और अहिंसा उनका हथियार था। अंबेडकर जाति और वर्ण व्यवस्था के खिलाफ थे। उनका मानना था कि भारत की जाति व्यवस्था श्रम के विभाजन के साथ-साथ श्रमिकों का भी विभाजन करता है, जो गैर बराबरी पर आधारित शोषणकारी व्यवस्था है। समता, न्याय और बंधुता पर आधारित समाज व्यवस्था की स्थापना लिए जाति व्यवस्था का उन्मूलन वे अनिवार्य मानते थे। पुस्तक में तीसरा खंड गांधी और अंबेडकर से जुड़े विवादों पर रोशनी डालता है । पुस्तक में हरिजन शब्द के इस्तेमाल पर दलित समाज के विरोध पर भी प्रकाश डाला गया है। इसके पीछे की भावना और ऐतिहासिक संदर्भ को भी प्रकाश में लाने की कोशिश की गई है।

पूना पैक्ट को लेकर दलित समाज का आरोप है कि गांधीजी ने अंबेडकर पर अनुचित दबाव डाला तथा दलितों के साथ न्याय नहीं किया । असल में पृथक निर्वाचन मंडल का गांधीजी ने विरोध किया था। पृथक निर्वाचन मंडल के द्वारा अंग्रेज भारतीय समाज में एक और विभाजन की आधारशिला रखने का प्रयास कर रहे थे। गांधीजी अंग्रेजों के कुटिल चाल को समझते थे, इसलिए इसका विरोध किया । उनका मानना था कि अस्पृश्यता भारतीय समाज का कलंक है और पृथक निर्वाचन मंडल इसे स्थाई बना देगा। अंबेडकर 75 सीटों की मांग कर रहे थे । अंग्रेज सरकार 71 सीट देने के लिए सहमत हो गई थी। इसमें दलितों को दो मत देने का अधिकार मिला था। इसमें यह प्रावधान था कि एक मत सिर्फ दलित ही आरक्षित सीटों पर मतदान करेंगे जिसमें उम्मीदवार भी दलित होंगे। दूसरे मत से वे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को चुन सकेंगे। पूना समझौते में 147 सीटें, यानी दोगुना से भी ज्यादा , दलितों के लिए आरक्षित किए गए थे, जिसमें सिर्फ दलित ही चुनाव लड़ सकते थे, परन्तु मतदान में सभी लोग (सामान्य श्रेणी के मतदाता भी) भाग ले सकते थे।

अंबेडकर ने महात्मा गांधी पर आरोप लगाया कि वे हिंदुओं और दलितों के बीच खाई को और चौड़ी कर रहे हैं, जबकि गांधीजी का मानना था कि दलितों को पृथक समुदाय और निर्वाचन देना भारतीय समाज को और अधिक टुकड़ों में बांट देगा। उनका मानना था कि छुआछूत हिंदू धर्म का अंग नहीं है और हिंदुओं में अस्पृश्यता कलंक है, लेकिन निकट भविष्य में यह खत्म हो जाएगी। जबकि पृथक निर्वाचन इस घाव को हमेशा हरा रखेगा और अछूतों के अस्तित्व को खतरे में ही डालेगा । गौर करने लायक है कि स्वयं अंबेडकर ने मोतीलाल नेहरू रिपोर्ट का समर्थन किया था और मुस्लिमों के पृथक निर्वाचन मंडल का विरोध किया था।

पुस्तक में इस आरोप पर भी विचार किया गया है कि गांधीजी अपनी पत्नी के साथ काफी जोर जबरदस्ती और अभद्र व्यवहार करते थे। विवाह के प्रारंभिक दिनों से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक उनका व्यवहार क्रूर था । गांधी जी के मोहन से महात्मा बनने की प्रक्रिया में कई पड़ाव थे। आत्मनिरीक्षण, परीक्षण और परिशोधन उनके जीवन के विकास क्रम के आधार रहे। उन्होंने स्वयं ही कहा था कि अगर एक ही विषय पर उनके दो तरह के विचार मिले तो जो विचार उन्होंने बाद में व्यक्त किए हैं, वह उनका अंतिम विचार है। यही गांधी की विशेषता है, निरंतर आगे बढ़ते रहने का यही सोपान है। जीवन के शुरुआती दिनों के घटनाक्रम को गांधी के लिए अंतिम सत्य मानना उनके साथ न्याय संगत नहीं है। खासकर तब जब उन्होंने अपनी गलती को मान कर इसे पूरी दुनिया के सामने खोल कर रख दिया । लेखिका का मानना है कि गांधी ने बुद्ध और महावीर की तरह अपनी पत्नी को घर की चारदीवारी में तड़पने के लिए छोड़कर बुद्धत्व और मुमुक्षत्व पाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपनी पत्नी कस्तूरबा को मान – सम्मान और प्रेम के साथ रहते हुए महात्मा बन कर दुनिया के सामने एक मिसाल रखी।

गांधी जी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग पर भी पुस्तक के खंड पांच में विचार किया गया है। जो लोग गांधीजी के ब्रह्मचर्य के प्रयोग को गलत मानते हैं, उनसे असहमत होते हुए लेखिका का मानना है कि समाज द्वारा पद दलित होती हुई स्त्रियों का पक्ष लेकर उसे आंदोलित करने और जगाने का काम गांधीजी ने गाली और गोली खाकर भी किया। उनका ब्रह्मचर्य मोक्ष पाने का सत्य और अहिंसा की तरह प्रमुख साधन था। लेकिन उनका ब्रह्मचर्य स्त्रियों को अपमानित नहीं करता न ही उन्हें ब्रह्मचर्य भंग करने की वस्तु मानकर तिरस्कार ही करता है। गांधी की दृष्टि में जो ब्रह्मचर्य स्त्रियों के दर्शन या स्पर्श से खंडित हो जाता है वह ब्रह्मचर्य नहीं हो सकता। उनकी दृष्टि में मोक्ष प्राप्ति का वह साधन ब्रह्मचर्य जो पूर्ण यौवना स्त्री के स्पर्श करके ही नहीं, बल्कि उसे निर्वस्त्र स्त्री के साथ कर सोना भी पड़ जाए तो उसके मन में किंचित विकार पैदा न हो।

कुछ लोगों का मानना है कि बंटवारा के लिए गांधीजी जिम्मेवार हैं, जबकि हकीकत ठीक इसके विपरीत है। गांधी जी ऐसे नेता थे जो अंत अंत तक बंटवारा का विरोध करते रहे। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य के कुटिल चाल और मुस्लिम लीग की हठ धर्मिता के आगे विवश होकर अंतत: कांग्रेस को विभाजन पर सहमति देनी पड़ी, लेकिन गांधी जी कांग्रेस के इस फैसले में शामिल नहीं थे। यह सही है कि उस समय देश में जो स्थिति उत्पन्न हो गई थी उसको मद्देनजर गांधी जी ने कांग्रेस के इस निर्णय के खिलाफ कोई आंदोलन नहीं किया। गौर करने लायक बात यह है कि जिन लोगों ने आजादी की लड़ाई में कोई भूमिका नहीं की , अंग्रेजों का साथ दिया, वे लोग देश के विभाजन के लिए गांधीजी को जिम्मेदार ठहराने में सबसे आगे हैं। पुस्तक के आठवें खंड में इस विषय पर तत्कालीन राजनीतिक सामाजिक परिस्थिति का विस्तार से विश्लेषण है और इस भ्रांति से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है । विभाजन से जुड़े अन्य मुद्दा 55 करोड़ रूपया पाकिस्तान को देने के फैसले का संबंध गांधीजी के उपवास जोड़ा जाता है। दरअसल बंटवारा के समय कुल कोष 375 करोड़ रु में 300 करोड़ भारत के हिस्से में आया और 75 करोड़ पाकिस्तान के हिस्से में। 20 करोड़ पाकिस्तान को तत्काल दे दिया गया और 55 करोड़ बाद में देना तय हुआ। इस बीच जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तानी हमले से स्थिति खराब हुई। भारत सरकार को लगा कि इस पैसे का उपयोग भारत के खिलाफ होगा, इसलिए इस भुगतान को भारत सरकार ने रोक दिया। परन्तु स्वतंत्र देश का यह पहला अंतर्राष्ट्रीय समझौता था जिसे पालन करना सरकार की साख से जुड़ा मामला था। इसलिए सरकार ने इसे बाद में पाकिस्तान को दे दिया। उसका गांधीजी के जनवरी 1948 में दिल्ली उपवास से कोई संबंध नहीं था। गांधीजी का उपवास देश में सद्भावना, भाईचारे के लिए था। यह गांधी जी के द्वारा दिए गए बयान और उस अवसर पर जारी शांति मसौदे से स्पष्ट होता है। इसका विस्तार से वर्णन इस पुस्तक में पढ़ने को मिलता है।

कुछ लोगों का मानना है कि गांधी जी ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया जबकि सरदार वल्लभभाई पटेल उनसे ज्यादा योग्य थे। कोई व्यक्ति किस को अपना उत्तराधिकारी घोषित करता है यह उस व्यक्ति का निर्णय होता है। गांधी युग दृष्टा थे। आज से लगभग 112-13 वर्ष पूर्व उन्होंने हिन्द स्वराज्य में आधुनिक औद्योगिक सभ्यता पर सवाल खड़े किए थे। उन्होंने कहा इस सभ्यता में ही विनाश के बीज निहित है । यह सभ्यता खुद नाशवान है और दूसरों को भी नाश करेगी। आज उनकी बात सत्य साबित हो रही है। दुनिया आज युद्ध और विनाश के कगाड़ पर खड़ी । यह उनकी अंतर्दृष्टि थी कि कि एक चुटकी नमक से उस समय के सबसे शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें हिला दी, जिसके बारे में उस समय के कई बड़े नेताओं ने गांधी जी का उपहास किया था। नेहरू को अपना उत्तराधिकारी चयन करने के पीछे नेहरू की लोकप्रियता विशेष कर युवाओं के बीच, विश्व मंच पर उनके प्रभाव और स्वीकारिता, सार्वभौमिक दृष्टि आदि कारण हो सकते। सरदार वल्लभभाई पटेल का खराब स्वास्थ्य भी कारण हो सकता है। उल्लेखनीय है कि सरदार पटेल की मृत्यु सन् 1950 में हो गई थी और वे देश का पहला लोकसभा चुनाव भी नहीं लड़ सके थे। जहां तक जवाहरलाल नेहरू बनाम सरदार पटेल का सवाल है यह बहस नकली और राजनीति से प्रेरित है, इनमें कोई तथ्य नहीं। स्वयं सरदार बल्लभ भाई पटेल ने नेहरू के बारे में क्या सोचते थे उन्हीं के शब्दों में, “जवाहरलाल और मैं साथ-साथ कांग्रेस के सदस्य, आजादी के सिपाही, कांग्रेस की कार्यकारिणी और अन्य समितियों के सहकर्मी, महात्मा जी के (जो दुर्भाग्य से हमें बड़ी जटिल समस्याओं के समय जूझने के लिए छोड़ गए हैं) अनुयायी और इस विशाल देश के शासन प्रबंध के गुरुत्तर भार के वाहक रहे हैं। इतने विभिन्न प्रकार के कर्म क्षेत्रों के साथ रहकर और एक दूसरे को जानकर हमें परस्पर स्नेह होना स्वभाविक था। काल की गति के साथ वह समय बढ़ता गया है और आज हम लोग कल्पना भी नहीं कर सकते कि जब हम अलग होते हैं और अपनी समस्याओं और कठिनाइयों का हल निकालने के लिए उन पर मिलकर विचार नहीं कर सकते तो यह दूरी हमें कितनी खलती है। देश के आदर्श, जनता के नेता , राष्ट्र के प्रधानमंत्री और सब के लाडले जवाहरलाल को जिनके महान कृतित्व का भव्य इतिहास सबके सामने खुली पोथी सा है, मेरे अनुमोदन की कोई आवश्यकता नहीं।”

गुरुदेव रविंद्र नाथ टैगोर ने जवाहरलाल के बारे में कहा था “युवा भारत के सिहासन पर निसंदेह जवाहर का अधिकार है । उसका व्यक्तित्व प्रतापी है। उनका दृढ़ निश्चय और साहस अदम्य है। लेकिन नैतिक ऊंचाई और बौद्धिक सत्य निष्ठा के प्रति उनकी अडिग निष्ठा उन्हें उनके अन्य साथियों से बहुत ऊंचा उठाती है।” देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉ राजेंद्र प्रसाद ने 1949 में लिखा कि “अनेक वर्षों से कांग्रेस उसकी अखिल भारतीय समिति और कार्यकारिणी समिति द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत किए हुए रहे हैं और कांग्रेस की मुख्य मुख्य नीति घोषणाओं के मसविदे भी उन्होंने ही तैयार किए हैं। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पास करने का श्रेय जवाहरलाल नेहरू का ही है।”

लेखिका ने गांधी जी से जुड़े विभिन्न सवालों , आरोपों व भ्रांतियों को एक जगह समेट कर उनका यथासंभव इतिहास सम्मत तथ्यों को सामने लाने का प्रयास किया है। इस प्रयास में वे परत दर परत उन तत्वों को उजागर करती हैं जो सामान्यतः प्रचलन में बहुत कम है । नाट्य शैली में लिखी गई यह किताब पाठकों की जिज्ञासा को अंत तक बनाए रखती है। भाषा सरल और रोचक है। पूरा विमर्श न्यायालय की कार्यवाही के इर्द-गिर्द केंद्रित है। गांधी जी से जुड़े सवालों व भ्रांतियों को सही परिपेक्ष में समझने और समझ बनाने में यह पुस्तक उपयोगी है । सत्य का दीदार कराता यह दस्तावेज संग्रहणीय है। पुस्तक में कुछ महत्वपूर्ण सन् के उल्लेख में प्रूफ संबंधी त्रुटि रह गई है। पुस्तक में दिए गए विवरणों के संदर्भ का उल्लेख प्रत्येक खंड के अंत में होता तो अच्छा होता। कुल मिलाकर गांधी विचार में रुचि रखने वाले तथा खोजी वृत्ति के पाठकों को यह किताब पसंद आएगी ।

पुस्तक का नाम : सत्य के दस्तावेज

लेखिका : सुजाता

प्रकाशक : वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली -2

अशोक भारत

मो.8709022550

Recent Comments