राष्ट्र-राज्य और भारत की राष्ट्रीय चेतना

— अशोक भारत

राष्ट्रीयता असल में कबायली और क्षेत्रीय अधिकार की अंतर्निहित भावनाओं का विकास है। यह मानव मस्तिष्क की एक अवचेतन प्रक्रिया का परिणाम है। आम धारणा के विपरीत मनुष्य की भावना बिल्कुल अंधी नहीं होती। अक्सर इसके पीछे स्वार्थों की परत होती है। सतही तौर पर जो पागलपन दिखाई देता है, वस्तुत: किसी स्वार्थ से उद्वेलित हो सकता है।

यह आम जानकारी की बात है कि राष्ट्रीयता के नाम पर युद्ध का उन्माद पैदा करने में उन व्यापारी वर्गों की अहम भूमिका होती है, जिन्हें युद्ध से उपजे अभाव में अपनी वस्तुओं को बढ़े-चढ़े मूल्य पर बेचकर अधिक मुनाफा कमाने की उम्मीद रहती है या हथियारों के उत्पादन से मुनाफा कमाने की लालसा।

मोटे तौर पर कबीला उस समूह को कहा जाता है जिसमें बोलचाल की भाषा एक हो, सांस्कृतिक एकरूपता हो और एकताबद्ध करने वाला सामाजिक संगठन हो। कहीं-कहीं कबीले का दायरा उस राजनैतिक क्षेत्र तक सीमित हो सकता है, जहां उस समूह का निवास स्थल है, लेकिन कहीं-कहीं यह भी हो सकता है कि कबीले के लोग कई ऐसे क्षेत्रों में बँटे हों, जिनकी राजनीतिक इकाइयां अलग हैं। यहां राजनीतिक इकाई का अर्थ लोगों को सीमित ढंग से सूत्रबद्ध करने वाली संस्था से है, जो विशेषकर दूसरे समूहों से युद्ध के काल में लोगों को युद्ध के लिए संगठित करता है। यह जरूरी नहीं है कि ऐसी राजनैतिक इकाई आधुनिक ढंग के राज्यों की तरह स्थायी रूप से सेना, पुलिस आदि विभिन्न अवयवों के साथ गठित हो।

राष्ट्रीय बोध के लिए समान रीति-रिवाज, एक संस्कृति, परम्परा, इतिहास और भाषा में से कुछ का मौजूद होना जरूरी है। इसके लिए भी एक क्षेत्र और राजनीतिक इकाई की मौजूदगी अनिवार्य नहीं है।

कोई भी जमात जो राष्ट्रीय मानी जाती है, एक से अधिक राज्यों में बँटी हो सकती है। इसके उलट राष्ट्रीय जमात मानने वाली कई जमातें एक राज्य में हो सकती हैं। वर्तमान समय में राष्ट्र का अर्थ मूलत: राष्ट्र-राज्य माना जाने लगा है। अपने क्षेत्रों में अनियंत्रित अधिकार (सार्वभौम सत्ता) के इसके दावे के कारण अनेक राष्ट्रीय संघर्ष और भीषण रक्तपात होते रहे हैं। राष्ट्र का राष्ट्र-राज्य के रूप में विकास यूरोप की एक विशेष परिस्थिति में हुआ था। बाद में यूरोप के बढ़ती हुए आर्थिक और राजनैतिक प्रभाव में विभिन्न राष्ट्रीय समुदायों में भी राष्ट्र-राज्य बनने की आकांक्षा जगी। इसलिए राष्ट्र-राज्य की मूल चेतना को समझने के लिए यूरोप के कुछ प्रमुख राष्ट्र-राज्यों के विकास की स्थितियों पर थोड़ा तफसील से विचार करना जरूरी है।

यूरोप के राष्ट्रों में, जो राष्ट्र-राज्य के विकास में अग्रणी रहे हैं, कुछ परिस्थितियां समान रूप से मौजूद रही हैं। सबसे पहले हम पाते हैं, इसके आधार में आबादी के लिहाज से कुछ खास कबीलाई समूहों की प्रधानता रही है। इन कबीलों की समान संस्कृति और एकता-बोध कुछ परिवर्तित रूप में बदली परिस्थितियों में राष्ट्र की एकता का आधार बने रहे। यह आम अनुभव है कि कबीलों और मूलों के साथ जुड़ी भावना मानव समूह को पिघलकर दूसरे समूह से घुलने-मिलने नहीं देती। परिस्थितियों और परिवेश के बदलने पर भी उनका विशिष्टता का बोध बना रहता है। सबसे अच्छा उदाहरण अमेरिका में बसे विभिन्न समूहों के लोगों का व्यवहार है, जो देश, परिवेश, भाषा, वेश-भूषा, रहन-सहन सबके बदल जाने के बावजूद अपनी पुरानी अस्मिताओं को खोना नहीं चाहते। कुछ राजाओं ने बिखरी क्षेत्रीय व्यवस्थाओं को राज्य विस्तार की आकांक्षा से, एक साथ बाँधने का रोल अदा किया, जिससे कालांतर में राष्ट्र-राज्य के निर्माण में सुविधा हुई। इससे बिखरे कबीलाई समूह एक व्यवस्था के अन्दर बँध गए।

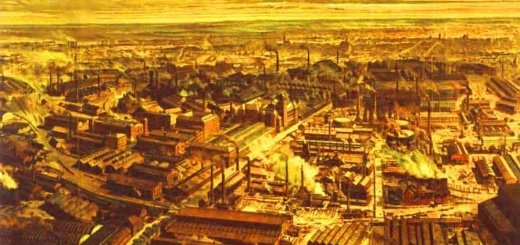

अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उस सिद्धांत का विकास जो दुनिया भर से सोना, चाँदी एकत्र करने को देश की समृद्धि मानता था, जिसे अंग्रेजी में मार्वेâटाइलिज्म के नाम से जाना जाता है और इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए व्यापारी वर्ग में देश के राजाओं की शक्ति ढूँढ़ने की प्रवृत्ति ने यूरोप के स्थानीय फ्यूडल शासकों की जगह राजाओं के केन्द्रीय शासनों को मजबूत किया, क्योंकि उस काल के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विस्तार में, जो व्यापार कम और लूटपाट ज्यादा थी, केन्द्रीय शासन ही सहायक बन सकते थे।

रोमन कैथोलिक धर्म की जगह, जिसका चरित्र अंतर्राष्ट्रीय था, प्रोटेस्टेंट सुधार आंदोलनों के फलस्वरूप राष्ट्रीय ईसाई धर्म का विकास हुआ, जो धार्मिक आधार पर राष्ट्रीय एकता का बोध मजबूत करता था। भाषाई एकता जो अनिवार्य तो नहीं थी, पर एकता को सुदृढ़ करने में एक अतिरिक्त सहायक कारक बन जाती थी। राष्ट्रीय युद्ध एकता के भाव को मजबूत करने और सीमाओं को कठोर बनाने में महत्त्वपूर्ण रोल अदा करते थे। ऐसे युद्धों में बाहरी दुश्मनों के खिलाफ संघर्ष में आपसी एकता की भावना अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच जाती है।

संयोग से ऊपर बतायी गयी स्थितियां पन्द्रहवीं शताब्दी से यूरोप में एक साथ उपस्थित रहीं।

पश्चिम में राष्ट्रों का उदय विभिन्न कबीलों के इर्द-गिर्द हुआ है, हालांकि इनको अपने वर्तमान स्वरूप में आते-आते सदियाँ लग गर्इं। इन प्रक्रिया की शुरुआत चौथी से सातवीं शताब्दी के बीच हुई, जब यूरोप में कबायली समूह बड़े पैमाने पर एक से दूसरी जगह गए, जिन्हें यूरोपीय इतिहास में ‘फौल्केर वान्डरुंग’ कहा गया। पहली कबायली लहर तब उठी, जब स्टेपीज के मैदानी इलाकों के लोग यूरोप की ओर बढ़े। इस क्रम में हूण, गुलार, क्रीट, आवार, चगार, माग्यार, पान्सिनाक, वूâमन, मंगोल आदि कबायली जमातें स्लाव लोगों की भूमि में आ गर्इं। लगभग इसी समय जर्मन कहे जाने वाले कबायली समूह पश्चिम की ओर बढ़े और रोमन साम्राज्य में पैदल गये। इनमें ज्यादातर समूह अलग-अलग इलाके में जा कर बसे। उदाहरण के लिए ऐंगल्स, सैक्सन और जूट समुद्र पार कर आधुनिक ब्रिटेन के इलाके में बसे और इस प्रक्रिया में वहां के आदिवासी ‘ब्रिटन’ लोग वेल्स और स्कॉटलैण्ड की ओर खदेड़ दिये गये। थोड़े से ब्रिटन समुद्र पार कर तात्कालीन गॉल (अब के फ्रांस के इलाके) में जाकर बस गए और इनकी बसाहट का इलाका बाद में ‘ब्रिटानी’ कहलाया।

ऐंगेल्स और सैक्सनों ने कालान्तर में इंग्लैण्ड में राष्ट्र को जन्म दिया। ब्रिटन लोग आज भी वेल्स राष्ट्रीयता के आधार बने हुए हैं। एक कबायली जमात ‘विसीगोथ’ आइबेरिया के अन्तरीप में बसी। इसी से बाद में आज का स्पेन राष्ट्र बना। प्रैंâक कबायली समूह तात्कालीन गॉल के इलाके में बसा। राजा क्लोविस के मातहत इसने बाद में एक बड़ा साम्राज्य कायम किया, जो आगे चलकर प्रâांस राष्ट्र का आधार बना। असेमानी, बैवेरियन और प्रैâन्क लोग स्विटजरलैण्ड से लेकर आधुनिक जर्मनी तक के विभिन्न हिस्सों में जाकर बसे, जिससे बाद में जाकर स्विट्जरलैण्ड, ऑस्ट्रिया और जर्मनी राष्ट्र बने। इन कबायली जमातों की खासियत यह थी कि इनमें अपने अलग अस्तित्व का बोध बना रहा और जहां भी वे गए वहां की दूसरी कबायली जमातों को या तो खदेड़ दिया या उन्हें अपने भीतर पचा लिया।

इन कबायली जमातों में अपनी अलग पहचान बनाये रखने का आग्रह इतना जबरदस्त था कि खुद जर्मनी में बैवेरिया के राज्य में आज तक वे अपना अलगपन बरकरार रखते हैं। इसी तरह ब्रिटन लोग बर्तानिया के वेल्स में अपनी अलग राष्ट्रीयता का बोध रखते हैं। स्लाव इलाकों में भी क्रीट, माग्यार (हंगरी) बुल्गर (बुल्गेरिया) आदि अपनी अलग पहचान बनाये रहे, हालांकि इसमें लगभग सभी किसी बड़े साम्राज्य के अंग थे, जैसे हंगरी ऑस्ट्रिया-हंगरी साम्राज्य का। इसमें कुछ तो बाजाप्ता राष्ट्र बन गये और कुछ जैसे क्रीट स्वायत्तता के लिए प्रयत्नशील एक राष्ट्रीय जमात के रूप में हैं।

हालांकि कबायली जमातें अपनी अलग पहचान बनाये रहीं और यह कबायली आत्मबोध बाद में चलकर राष्ट्रीय-बोध बना, शुरू में राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज इनके सामने नहीं थी। यूरोप के विभिन्न राज्यों में पैâले ये कबीले लगभग दो सदियों तक ‘कार्लमेग्न’ द्वारा स्थापित साम्राज्य बाद में ‘मोरोबिंग’ साम्राज्य के अंग रहे। इन साम्राज्यों के पतन के बाद यूरोप में कोई केन्द्रीय शासन व्यवस्था नहीं बची और वहां के विभिन्न समुदायों को बांधे रखने वाला एकमात्र सूत्र रोमन वैâथोलिक चर्च था। आठवीं-नवीं सदी से फ्यूडल व्यवस्था का उदय हुआ और स्थानीय तौर पर लोगों का आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन इसी व्यवस्था से जुड़ा था। लोगों की वफादारी अक्सर अपने लॉर्ड के प्रति होती थी और उसी से उनकी कल्पना के क्षितिज का भी निर्धारण होता था। १५वीं शताब्दी तक राष्ट्रीयता नाम की कोई चीज यूरोप में नहीं थी।

सच तो यह है कि कैथोलिक यूरोप की निगाह में राष्ट्रीयता जैसी संकीर्ण वफादारी अपधर्म (हेरेसी) मानी जाती थी। हां, कुछ राजाओं का उदय अवश्य हो गया था, जो फ्यूडल लार्डों के समर्थन पर आश्रित थे और समय-समय पर अपने राज्यों को बढ़ाते रहते थे। लेकिन इनके राज्यों की सीमा का राष्ट्रीय सीमा से कोई अनिवार्य संबंध नहीं था। ये खास घरानों के राज्य थे, जो कई ऐसे इलाकों को अपने अन्दर शामिल कर सकते थे, जो एक नहीं कई राष्ट्रों के अंग कहे जा सकते थे। राजाओं के पारिवारिक संबंध से एक देश का भूभाग दूसरे देश का भाग बन जाता था।

सोलहवीं शताब्दी से यूरोप की यह हालत बदलने लगी। प्रोटेस्टेंट मत के उदय से वैâथोलिक धर्म की सर्वव्यापकता को चुनौती मिली और धर्म का रूप स्थानीय होने लगा, जिसकी परिधि कबायली राष्ट्रीयता बनने लगी। इस प्रक्रिया को महत्त्वाकांक्षी राजाओं और सबसे बढ़कर नये व्यापारी वर्ग का समर्थन मिला। व्यापारी वर्ग जैसे-जैसे शक्तिशाली होने लगा, वैसे-वैसे यह फ्यूडल प्रथा के छोटे स्थानीय घेरों से अपने को आजाद करने के लिए छटपटाने लगा। इसने राजाओं से समझौता कर फ्यूडल सामन्तों की शक्ति तोड़ने और बड़े दायरे का राज्य कायम करने की कोशिश की। अक्सर इससे बने राज्य कबायली दायरे से एकाकार हो गए। इसी तरह यूरोप के आधुनिक राष्ट्र भी बने।

कबायली जमाने में कबीलों से जो वफादारी थी, वह अब नये राष्ट्र के साथ जुड़ने लगी और इस तरह एक राष्ट्रीय आस्था का निर्माण हुआ। यूरोप के राष्ट्र राजाओं की सक्रिय हिस्सेदारी और उनकी सीमा-विस्तार की महत्त्वाकांक्षा से पैदा हुए थे। इसलिए राष्ट्रभाव, जो कबायली था, राष्ट्रीय सीमा और राज्यसत्ता के साथ जुड़ गया। इस तरह राष्ट्रों का उदय न केवल एक भावनात्मक इकाई के रूप में हुआ, बल्कि एक राजकीय व्यवस्था के रूप में भी हुआ, जिसे नेशन स्टेट कहा गया। राष्ट्र यानी नेशन का अर्थ एक ऐसा तादात्म्यबोध हुआ, जो न सिर्पâ एक खास मानव-समूह से ही बल्कि एक भौगोलिक सीमा और उस पर स्थित अपनी जमात की सत्ता से भी एकाकार होने का भाव है। इसी कारण फ्रांस की क्रांति एवं लोकतंत्र के विकास से राष्ट्रवाद की भावना ज्यादा मजबूत हुई, क्योंकि राजाओं के लिए उसी कबीले का होना, जो राष्ट्र के आधार थे, जरूरी नहीं था और अक्सर वे इस अर्थ में विजातीय होते थे।

एक तरह की राष्ट्रीय चेतना तो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के विरोध में पैदा हुई। वैसी ही राष्ट्रीय चेतना उन सभी देशों में पैदा हुई जो साम्राज्यवादी शक्तियों द्वारा गुलाम बनाए गए थे। उसी चेतना की अभिव्यक्ति वर्तमान समय में राष्ट्र-राज्य के रूप में भारत को एक समर्थ सामरिक शक्ति बनाने का विचार है। इसमें एक केन्द्रीय राजनीतिक सत्ता की स्थापना का आग्रह है, जिसका अविच्छिन्न नियंत्रण उस सारे भूभाग पर रहे जो उनकी भौगोलिक सीमा रेखा के भीतर आते हैं। इस राष्ट्र-राज्य का मॉडल यूरोप के विभिन्न राष्ट्र-राज्य हैं। वैसे भारत में एक राष्ट्र होने का भाव काफी प्राचीन है और अंग्रेजी सत्ता कायम होने के डेढ़ हजार वर्ष पहले से लोगों के मानस में बैठ गया है। लेकिन यह बोध एक सांस्कृतिक भौगोलिक बोध था, किसी अविच्छिन्न राजनैतिक सत्ता का बोध नहीं जैसा कि राष्ट्र-राज्य का है।

इस राष्ट्रीय चेतना के पीछे भारत के विकास की भिन्नता है। भारत में पांच हजार वर्ष से भी अधिक से यूरोप के ‘फोल्केर वांडरुंग’ के समानान्तर विभिन्न मानव समूहों के आने और पैâलने का इतिहास रहा है। इस क्रम में कोलारिन, द्रविड़, आर्य, मंगोल, नेग्रिटी आदि नाम से वर्गीकृत किए जाने वाले विभिन्न मूलों के अनेक कबीले भारत में उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब तथा दक्षिण से प्रवेश कर सारे देश में पैâलते गये। दरअसल में उत्तर पूर्वी क्षेत्र में विभिन्न मूलों के लोगों का आना-जाना हाल तक जारी रहा है। यह अतीत इतना प्राचीन है कि इसमें कौन कहां से आया अनिश्चित है। यह पैâलाव लम्बी अवधि तक चलता रहा और मुख्यत: शांतिपूर्ण था। इसमें कभी ऐसा नहीं हुआ जैसा कि यूरोप में हुआ था कि आने वाले कबीलों ने पहले के बाशिंदों को पराजित कर या तो खदेड़ दिया था या उन्हें जज्ब कर उनका अस्तित्व मिटा दिया। वे कबीले प्राय: एक दूसरे से घुलमिल गए। बाद के काल में जहां कुछ कबीलों ने अपना वर्चस्व दूसरे कबीलों पर कायम किया, वहीं वे एक खास तरह के स्तरों में विभाजन के तहत सह-अस्तित्व में बने रहे। इस सह-अस्तित्व का एक ढांचा भारत में कायम हुआ, वह ढांचा था वर्ण व्यवस्था का। इसमें जो शक्तिशाली कबीले या समूह हाते थे व्यवस्था के ऊपरी वर्णों में अपने को स्थापित कर लेते थे और जो कमजोर या पराजित होते थे शूद्र या अंत्यज के रूप में समाज की निचली सीढ़ियों पर स्थान पाते थे। व्यक्तिगत रूप से एक वर्ण से दूसरे वर्ण में पहुंचना लगभग असम्भव था। लेकिन सामूहिक रूप से निचले वर्णों में अवस्थित समूहों का अपनी सामथ्र्य के बल पर ऊपर जाना और ऊपर वालों के पतन के बाद नीचे आना पूरे ऐतिहासिक काल में होता रहा। लेकिन यूरोप की गुलामी की व्यवस्था की तरह इसमें लोगों को अपने कबायली समूह तथा घर परिवार से अलग कर दूर-दराज देशों में बेचने जैसी व्रूâर व्यवस्था नहीं थी। जाति व्यवस्था के तहत पूरा का पूरा कबायली समूह एक जाति के रूप में अपना अस्तित्व बनाये रख सकता था। हालांकि जाति व्यवस्था विषमतामूलक होने के कारण उनमें अनेक जातियों को समाज के निचले स्तरों में रहने को विवश करती थी। जाति व्यवस्था में बँधे सभी कबीलाई समूह कामों के बँटवारे से पारस्परिकता के बंधन में बँधे थे और चूंकि शूद्र या अंत्यज कहे जाने वाले निचली सीढ़ियों पर अवस्थित लोग समाज के उत्पादन के सबसे महत्त्वपूर्ण कार्य करते थे, उन्हें निकाला नहीं जा सकता था। इसलिए उन कबायली समूहों को छोड़ जो वर्ण एवं जाति व्यवस्था से बाहर रहे, भारत में बसने वाले सभी लोगों की एक तरह की सांस्कृतिक चेतना बनी। चूंकि हजारों वर्षों में देश के विभिन्न भागों में बसे लोगों के पूर्वज भारत के अधिकांश भागों से होकर गुजरे थे, इससे पूरे भौगोलिक क्षेत्र के साथ जुड़ाव पैदा हुआ। देश के विभिन्न भागों के नदी, पर्वत, देवी-देवताओं के स्थान सारे भारतीयों में आदर का भाव पैदा करते थे : गंगा, गोदावरी, सिंधु, हिमालय, कैलाश, विंध्य, कन्याकुमारी, कामरूप, कामख्या आदि सभी भारतीयों के लिए, चाहे वे देश के किसी भी कोने में बसे हों, दर्शनीय थे।

धार्मिक या अन्य तरह के विचारों के कहीं भी उदय होने पर इनका प्रचार और शास्त्रार्थ द्वारा खंडन-मंडन का सिलसिला सारे भूभाग में होने लगता था। हालांकि बौद्ध धर्म सारे संसार में पैâला, अपने प्रारम्भिक रूप में इसका प्रसार और इससे संबद्ध खास तरह की कला तथा स्थापत्य इसी भूखंड में विकसित हुए। जब शंकराचार्य ने अपना अद्वैत सिद्धांत प्रतिपादित किया तो उसे सारे देश में पैâलाया और लगभग इस देश की चार सीमाओं के पास शृंगेरी, जगन्नाथपुरी, द्वारिका और बद्रीधाम में अपने मठ स्थापित कर राष्ट्र की भौगोलिक एकता को अभिव्यक्ति दी। कालान्तर में इस्लाम का प्रसार होने पर सूफी संतों की एक खास परम्परा, जो इस देश के भक्ति आंदोलन से एकाकार हो गयी थी, महाराष्ट्र और गुजरात से लेकर पंजाब एवं बिहार तक को एक ही भावनात्मक सूत्र में बांधती थी। इसी प्रवाह में एक काव्यधारा सारे देश में प्रवाहित हुई, जिसने देश की अनेक जनभाषाओं को नवीन साहित्यिक समृद्धि प्रदान की। मौर्य एवं गुप्तकाल में जिस चित्रकला एवं मूर्तिकला का विकास हुआ था वह सारे देश में एक ही तरह की अंतश्चेतना से प्रेरित थी। इसके बाद सातवीं शताब्दी तक मध्य प्रदेश के साँची से लेकर तमिलनाडु के महाबलीपुरम, ओडिसा के उदयगिरी और महाराष्ट्र के अजन्ता, एलोरा एवं एलिपैंâटा आदि की चित्रकला एवं मूर्तिकला अपनी विविधता के बावजूद एक ही तरह के कलाबोध से अनुप्राणित है।

इसी तरह आठवीं से बारहवीं शताब्दी तक मूर्तिकला चाहे वह बिहार के पाल काल की हो चाहे दक्षिण भारत के चोल काल की, शिल्प के मामले में काफी समानता रखती है। बाद में नवीं शताब्दी से बारहवीं शताब्दी तक बड़े मंदिरों का निर्माण काल रहा, जिस काल में ओडिसा में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, भुवनेश्वर का लिंगराज मंदिर, कोणार्वâ का सूर्य मंदिर तथा दक्षिण के अनेक मंदिर जैसे तंजौर, मदुरै एवं खजुराहो के वैâलाश मंदिर आदि निर्माण हुए। इनके स्थापत्य एवं विषय-वस्तुओं में काफी विभिन्नता है, फिर भी मंदिर निर्माण एवं उनसे संबद्ध मूर्ति कला में एक ही तरह की कलात्मक प्रेरणा देखी जा सकती है। इसी तरह चित्रकला के क्षेत्र में सोलहवीं से अठारहवीं शताब्दी तक राजपूत, मुगल, काँगड़ा, बिहारी तथा दक्षिणी नाम से देश के विभिन्न भागों में लघु चित्रकला (मिनियेचर पेंटिंग) की विद्या विकसित हुई, जो अपनी विविधता में भी एक तरह की कला शिल्प और भावना से प्रभावित थी। तुर्वâ, अफगान एवं मुगलकाल में गुंबदों और मीनारों वाले स्थापत्य का, जिसका उत्स पश्चिम एशिया था, भारतीयकरण हुआ, जिससे भवन निर्माण की एक नई परम्परा सारे देश में विकसित हुई। इसी स्थापत्य का आश्चर्यजनक नमूना आगरा का ताजमहल है। शास्त्रीय संगीत की जो परम्परा अतिप्राचीन काल में सामवेद में शुरू हुई थी, उसने मुगलकाल में तानसेन की गान विद्या में नया रूप पाया और सारे भारत को अपने संगीत स्वर से मोहित कर लिया। इस तरह कला, साहित्य, स्थापत्य आदि में जो भी प्रवृत्तियां पैदा होती थीं, चाहे उनका जन्म स्थान कोई भी हो, राष्ट्रीय बन जाती थीं। भारत को सांस्कृतिक रूप से एक करने वाली यही आंतरिक शक्ति थी।

सच तो यह है कि भौगोलिक रूप से एक राष्ट्र होने का बोध निश्चित रूप से छठी शताब्दी तक लोगों के मन में घर कर गया था। इसी बोध की अभिव्यक्ति हम विष्णुपुराण के इस कथन में पाते हैं : ‘‘उत्तर में जिसके हिमालय है और दक्षिण में समुद्र, उसे ही भारत वर्ष कहते हैं और उसमें बसने वाले सभी भारतीय हैं।’’

यहां यह ध्यान रखने की बात है कि विष्णुपुराण का काल छठी शताब्दी अनुमानित है। यह वह काल था जिस समय तक भारत में विभिन्न मूलों के प्राचीन बाशिंदों के अलावा इसके पूर्ववर्ती हजार साल में उत्तर पश्चिम की तरफ विभिन्न मूलों के लोग आकर बस गये थे। इसमें ईरानी, यूनानी, शक, हूण, पठान, शिथियन तथा अन्य मूलों के लोग थे। इसी तरह यह काल विभिन्न धर्मों और मत-मतांतरों का था। बौद्ध और जैनों के अलावा हिन्दू नाम से इकट्ठा जाना जाने वाले समूह में द्वैत, अद्वैत, शैव, योगी, औघड़ आदि अनेक सम्प्रदाय थे, जिनके मतभेद बुनियादी और तीव्र थे। दक्षिण में ईसाइयों का एक सम्प्रदाय भी, जिन्हें सीरियन क्रिश्चियन कहा जाता है, पैâल रहा था। लेकिन इन सभी विविधताओं के बावजूद भारत नाम से संबोधित इस विस्तृत भौगोलिक क्षेत्र के सभी वासियों को भारतीय कहा गया। स्पष्ट है कि भारतीयता की अवधारणा व्यापक और विशाल थी, जिसमें इस देश के सभी वासी, धर्म, मूल, भाषा आदि का भेद किये बगैर समाहित थे।

ध्यान में रखने लायक सबसे महत्त्वपूर्ण बात थी, वह यह कि इस भौगोलिक सांस्कृतिक राष्ट्र का राज्य सत्ता से कोई संबंध नहीं था। न तो राष्ट्र-राज्य की कोई अवधारणा थी, न विशाल केन्द्रीय राज्य सत्ता स्थापित करने की आकांक्षा जनमानस में थी। संस्कृति के विभिन्न तत्त्वों का जन्म किसी जंगल में ऋषियों की कुटिया के भीतर दार्शनिक सूत्रों के रूप में होता था। कहीं दुर्गम पर्वतों को काट कर चैत्यों और मंदिरों को रूपाकार देने वाले शिल्पियों के समूहों में, कहीं हजारों गांवों में पैâले अनेक शिल्पकारों के शिल्पों में, तो कहीं मस्त मस्त फकीरों के सूफी चिन्तन में, कहीं करघे में तानाबाना बुनते कबीर और जूता बनाते रैदास के भक्ति गीतों में। बाद के काल में जिस चित्रकला का विकास राजाश्रय में हुआ, उसकी प्रेरणा का स्रोत भी कहीं न कहीं संस्कृति की यह विकेन्द्रित परम्परा रही है। उसका उन्मेष भी किसी बड़ी केन्द्रीय सत्ता के संरक्षण के बजाय प्राय: छोटे-छोटे बिखरे राजघरानों के प्रोत्साहन से हुआ। इसी से राजपूत, पहाड़ी और मुगल कही जाने वाली चित्रकला में हम आकर्षक विविधता पाते हैं। इसलिए हमारी राष्ट्रीयता व्यापक पैमाने पर विकेन्द्रित थी। यह अपने भौगोलिक क्षेत्र में बिना किसी नियंत्रण के सभी को समाहित करती थी। यूरोपीय राष्ट्र-राज्य वहां की विचित्र परिस्थितियों से पैदा हुआ था और मानव समाज की स्वाभाविक संरचना पर एक वैंâसरनुमा विकास था, जिससे दुनिया के अधिकांश भागों की तरह पश्चिमी समाज का वर्चस्व स्थापित होने से पहले तक भारत भी अछूता था। कबायली और क्षेत्रीयता के अनुवांशिक आवेगों के एकीकरण से पैदा जिस अंधावेश का दानवी विस्फोट हम यूरोपीय राष्ट्र-राज्य के आक्रामक पैâलाव में पाते हैं, उसका भारतीय राष्ट्रीयता में आभास तक नहीं मिलता।

भारत की राजकीय एवं प्रशासकीय व्यवस्था का आधार यहां की ग्रामीण व्यवस्थाएं थीं और ऐसे ही गांवों और जहां-तहां स्वशासी नगरों के समन्वय से अनेक जनपद बने थे जो मूल राजकीय इकाई थे। उन्हीं में कुछ महाजनपदों के रूप में विकसित हुए थे, जिनकी तुलना आधुनिक राज्यों की जा सकती है। ईसा पूर्व छठी शताब्दी में काशी, कोशल, अंग, मगध, चेदि, वज्जि, मल, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, शूरसेन, अस्सक, अवन्ति, गांधार एवं वंâबोज इन सोलह महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। इनमें से कुछ राजतंत्र और कुछ गणतंत्र थे और अपने-अपने ढंग से व्यवस्था चलाते थे। एकछत्र राज्य की कल्पना भी उस समय नहीं थी। इन जनपदों में कभी-कभी ऐसे महत्त्वाकांक्षी शासक पैदा होते थे जो अपने राज्य की सीमा का विस्तार करना चाहते थे या अन्य राज्यों पर अपना वर्चस्व कायम करना चाहते थे। इसके लिए अश्वमेध यज्ञ की प्रक्रिया चलायी जाती थी। इस तरह अपनी मातहती कबूल करवाने वाले राजाओं को चक्रवर्ती की उपाधि दी जाती थी। कभी-कभी उत्साही राष्ट्रभक्त जो यह सिद्ध करना चाहते हैं कि भारत में भी यूरोपीय ढंग की राष्ट्र-राज्य की व्यवस्था प्राचीनकाल से थी, इस प्रक्रिया को राष्ट्रीय एकीकरण की वैसी प्रक्रिया मान लेते हैं, जैसा यूरोप में बिस्मार्वâ के समय हुआ था। लेकिन यह एक यूरोपीय परिघटना की तस्वीर को जबर्दस्ती भारत की भिन्न तरह की परिस्थितियों पर आरोपित करने से अधिक कुछ नहीं है। इस तरह अपना राज्य पैâलाने की परम्परा यूरोप में राष्ट्र-राज्य के विकास के पहले दुनिया के सभी देशों में थी। प्राचीन मिस्र, यूनानी, सिकन्दर, रोमन साम्राज्य और चंगेज खां के साम्राज्य विस्तार के प्रयास राष्ट्र-राज्य के जन्म के हजारों वर्ष पहले के हैं। उनमें वैयक्तिक या राज्य विशेष की सीमा के विस्तार की महत्त्वाकांक्षा को छोड़कर कोई दूसरी प्रेरणा काम नहीं करती थी। यह जरूर हुआ कि बिल्कुल भिन्न मूल, वेशभूषा, भाषा और आचरण वाले लोगों द्वारा किसी समूह पर अधिकार जमाया गया तो इस भिन्नता से देशी-विदेशी भाव का जन्म हुआ और बाहरी लोगों को निकालने के लिए आपसी एकता विजित या आक्रांत लोगों में पैदा हुई। इस तरह की भावना ईसा पूर्व चौथी शताब्दी में यूनानियों के खिलाफ भारत के उत्तर पश्चिम में हुई थी, या बाद में हूणों के खिलाफ गुप्तकाल में। इस तरह के प्रतिरोध की भावना रोम में ‘फोयनिसियन’ सेनापति ‘हैनिबाल’ के विरुद्ध और बाद में हूण सेनापति ऐटिला के विरुद्ध पैदा हुई थी। लेकिन इससे हम यह निष्कर्ष नहीं निकाल सकते कि इससे प्राचीन भारत या रोम में राष्ट्र-राज्य की वैसी ही भावना व्याप्त थी, जैसा हम अठारहवीं शताब्दी के बाद यूरोप में और बीसवीं शताब्दी में दुनिया के विभिन्न देशों में पाते हैं।

अगर हम गंभीरता से आकलन करेंगे तो पाएँगे कि पश्चिमी ढंग की राष्ट्रीयता स्वभाव से आक्रामक और असहिष्णु है। उसमें प्रत्येक राष्ट्र में उस मूल की श्रेष्ठता को, जिससे राष्ट्र बना है, बिना तर्वâ के कबूल कर लिया जाता है। सैकड़ों वर्षों तक साथ रहने के बाद भी अन्य मूलों के लोगों को विजातीय मानने का भाव बना रहता है। इससे उनकी राष्ट्रीयता के आधार में ही फासीवाद के बीज मौजूद हैं। जब तक चारों तरफ पैâलाव एवं सम्पन्नता का माहौल रहता है यह फासीवादी मनोवृत्ति दिखायी नहीं पड़ती, लेकिन जब विपरीत स्थितियों के दबाव में, सिकुड़न व विपन्नता का आभास होता है, तो देश के भीतर अन्य मूलों के खिलाफ और बाहरी दूसरे देशों के खिलाफ फासीवादी आक्रामकता सतह पर आ जाती है।

21वीं शताब्दी में भी, जब चारों ओर ज्ञान-विज्ञान का विजय गान हो रहा है, साधारण-सी मंदी के दबाव में यूरोप और अमेरिका की सहिष्णुता के सभी दावे कापूâर हो गये। ब्रिटेन, प्रâांस, अमेरिका एवं जर्मनी समेत यूरोप के अधिकांश देशों में गैर-यूरोपीय समुदायों के खिलाफ आवरणहीन नफरत और अर्थहीन शारीरिक हमले होने लगे हैं। इससे भी भयावह स्थिति यह है कि इस अंध आक्रामकता को संरक्षण देने के लिए इसके पाश्र्व में राष्ट्र-राज्य की पूरी सामरिक और संवैधानिक शक्ति खड़ी है जो राष्ट्रीय स्वार्थ के अनुरूप एक रणनीति के तहत आक्रामकता को आवश्यकतानुसार प्रोत्साहन देती है या नियंत्रित करती है।

भारत की सांस्कृतिक राष्ट्रीयता न तो किसी मूल से बँधी है और न किसी राज्य सत्ता से, इसलिए इसमें बेगानेपन का भाव पैदा करने या उत्पीड़ित करने वाले तत्त्वों का सर्वथा अभाव है। इसी से इसका यह विस्मयकारी इतिहास भी जुड़ा हुआ है कि हजारों वर्ष के अपने जीवन में इस राष्ट्र ने बिना भेद-भाव के बाहर से आने वाले विभिन्न मूल, भाषा, रहन-सहन वाले लोगों को अपने यहां न सिर्पâ स्थान दिया बल्कि उन्हें समान सांस्कृतिक साँचे में ढाल दिया। उदारवादी लोकतंत्र का प्रहरी होने का दावा करने वाला अमेरिका भी ऐसे ही बाहर से आये विभिन्न मूल के लोगों से बना है—उन अमेरिकन इंडियनों को छोड़कर जिन्हें या तो समाप्त कर दिया गया या ढकेलकर आरक्षित स्थानों में निष्कासित कर दिया गया। लेकिन तीन सौ साल की तेज रफ्तार के सहजीवन में भी अमेरिकावासी आपस में वैसे घुलमिल नहीं पाये जैसे भारतवासी। आज भी अमेरिकी नागरिक रंगीन अमेरिकी, हिस्पानी अमेरिकी, एशियाई अमेरिकी, ऐंग्लो सैक्सन अमेरिकी जैसी अलग और स्पष्ट कोटियों में बँटे हुए हैं। इस तरह से भारत के वासी बारे में कोई नहीं कह सकता कि वह यूनानी भारतीय है या ईरानी या तुर्क, अफगान, हूण, शक अथवा किसी अन्य मूल का भारतीय। भारतीयों के धर्म भिन्न हो सकते हैं, उनमें धर्म एवं भाषा की अनेक विविधताएं हैं। लेकिन भारतीयता के उनके अपने बोध में दूसरे लोगों द्वारा उनके आकलन से कोई फर्क नहीं पड़ता। देश में क्षेत्रीय भिन्नताएं हैं। लेकिन यह भिन्नता किसी क्षेत्र के सभी नागरिकों में समान रूप से दिखायी देती है। भारतीयता की इसी समझ के अभाव में भारत का धार्मिक बँटवारा भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ। तात्कालिक धार्मिक उन्माद में भारी संख्या में धर्म के आधार पर आबादी का तबादला हुआ। लेकिन इससे दो साबुत राष्ट्र नहीं, दो विद्रूप राष्ट्र पैदा हुए। पाकिस्तान जिसने धर्म को अपना आधार बनाया, इससे पैदा विकृतियों का विशेष रूप से शिकार बना। बांगलादेश के अस्तित्व में आने के बाद इसमें तथाकथित बिहारी मुलसमानों की समस्या पैदा हुई, वे राष्ट्रहीन निराश्रित बने हुए हैं और धीरे-धीरे उनकी पूरी आबादी खत्म होती जा रही है। इसी प्रकार सिंध प्रांत में भारत के विभिन्न भागों से आकर बसे मुहाजिरों की समस्या पैदा हुई, जो सिंध की आम जनता से बेगानेपन की जिन्दगी जी रहे हैं और वहां के लोगों की घोर नफरत के शिकार हैं। ये सभी समूह भारतीय राष्ट्रीयता को एकाकार करने वाली प्रवृत्तियों के अतिक्रमण का खामियाजा भुगत रहे हैं।

भारत में आधुनिक विकास के क्रम में एक तरफ जहां राष्ट्र-राज्य की अवधारणा को मान्यता मिली है, वहीं इसके फलस्वरूप विभिन्न समूहों में जो इस विकास में, पिछड़ रहे हैं या शोषित हो रहे हैं, बेगानापन पैदा हुआ है, और उनमें अलगाववादी प्रवृत्तियां पैदा हुई हैं। इससे कुछ लोग यह सिद्धांत गढ़ रहे हैं कि भारत अभी राष्ट्र बनने की प्रक्रिया से गुजर रहा है और ये प्रवृत्तियां राष्ट्र-राज्य का आदर्श रूप ग्रहण करने की प्रक्रिया से पैदा कठिनाइयां हैं, जब कि असलियत यह है कि वर्तमान विकास पद्धति में विषमता पैदा करने वाले जो तत्त्व हैं, वही परम्परागत एकता के बोध को खंडित कर रहे हैं। यह सब एकीकरण की नहीं, राष्ट्र के विखंडन की प्रक्रिया है।

भारतीय राष्ट्रीयता की चूंकि कभी कोई राजकीय प्रशासनिक सीमा रेखा नहीं बनी, इसलिए इसे न तो राजकीय प्रशासनिक दबाव में विभाजित किया जा सकता है और न सैन्य बल एवं शासकीय प्रयास से एक किया जा सकता है। एक सीमा रेखा में घेरने के बाद भी इसकी स्थानीय विविधताएं बनी रहेंगी, क्योंकि इसके पीछे विकेन्द्रित व्यवस्था का लम्बा एवं अटूट इतिहास है। इसी तरह इसे विभिन्न टुकड़ों में बाँटकर इसकी सांस्कृतिक एकता को तोड़ा नहीं जा सकता। नजरुल इस्लाम और रवीन्द्रनाथ ठाकुर भारत और बांगलादेश की समान विरासत हैं और लता मंगेशकर, नूरजहां और मेंहदी हसन आदि भारत और पाकिस्तान दोनों की सांस्कृतिक धरोहर हैं। उनके स्वरों में इस भारतीय महाद्वीप के हजारों साल की संगीत साधना समान रूप से मुखरित होती है। इसे कौन विभाजित करेगा, और इस भूखंड की जो स्वाभाविक विविधता है, उसे कौन-सा परमाणु बम पिघलाकर एक साँचे में ढाल सकेगा!

संस्कृतियों के विकास के अलग-अलग पथ होते हैं, जो उनके अतीत एवं वर्तमान के विशेष परिवेश से निर्धारित होते हैं। इसलिए भारतीय राष्ट्र को, जो सांस्कृतिक है, पश्चिम के राष्ट्र-राज्य की तर्ज पर चलाने के सभी प्रयास विकृतियां ही पैदा कर सकते हैं। इसे तोड़ने से यहां की जनता को, चाहे वह पाकिस्तान में बसती हो या भारत में, जिस संकट से गुजरना पड़ा, वह जग जाहिर है। जबरदस्ती एकता आरोपित करने के प्रयास से हर रोज विच्छिन्नतावादी प्रवृत्तियां जहां-तहां उभरती जा रही हैं और उन्हें नियंत्रित करना दिल्ली शासन के लिए स्थायी सिर दर्द बना हुआ है।

Recent Comments